Новая норма: почему цифровая обратная связь становится ядром операционных процессов

В цифровую эпоху обратная связь перестала быть эпизодическим событием. Это больше не форма после покупки и не звонок в поддержку. Сегодня это непрерывный поток информации, идущий от клиентов, сотрудников, партнёров, пользователей внутри и вне компании. Причём этот поток не ограничен словами — он охватывает эмоции, интонации, настроение, реакцию, тишину, частоту обращений и даже «необращения».

Обратная связь стала средой, в которой существует компания. Средой, в которой любая ошибка — это не просто сбой, а информационный след. Любое взаимодействие — не просто событие, а сигнал. Любая команда — не просто исполнители, а участники непрерывного общения.

Цифровая обратная связь — это:

- Повседневная и фоновая коммуникация, не ограниченная формальными точками касания.

- Средство выявления трендов, а не только отдельных кейсов.

- Источник продуктовых и организационных инсайтов.

- Инструмент культуры — как внутри, так и снаружи компании.

Современные пользователи, клиенты и сотрудники уже не «дают» обратную связь. Они живут в ней — оставляют реакции, жалуются в сторис, делятся мнением в чатах, пишут коротко, остро, метко. Компании, которые продолжают мыслить обратной связью как периодическим сбором мнений, обречены опаздывать.

Что ещё почитать?

- Цифровая устойчивость: как развивать саморегуляцию в онлайн-образовании

- Цифровая обратная связь: от реакции к стратегическому управлению средой

- Как цифровая обратная связь развивает самостоятельность учащихся

- EdTech-решения 2025: от автоматизации к развитию через AI-EDL и Vivochat

- Vivo.chat — центр общения для онлайн-обучения: от первого интереса до выпускного сертификата

Как устроена цифровая обратная связь: каналы, форматы, среда

Обратная связь в цифре — это как толпа на перекрёстке: все говорят, все разными голосами, кто-то шепчет, кто-то орёт, кто-то просто смотрит и уходит. А ты стоишь и ловишь: что это было? Недовольство? Радость? Угроза? Проблема? Здесь нельзя надеяться, что всё придёт в одну папочку с темой письма "Фидбэк". Ха. Тут всё — как в жизни: рвано, неочевидно и с подтекстом.

Внешние каналы — всё, что снаружи

Соцсети, мессенджеры, формы на сайте, email, чатики в приложениях — всё, где клиент сталкивается с брендом. Это не просто фидбэк. Это то, как вас видят. И если кто-то в Instagram написал "ужасное обслуживание" — это не просто жалоба. Это публичная пощёчина. Тут важна скорость. Не ответили за 15 минут? Всё. Минус очко кармы. Ответили шаблоном? Минус два. Здесь создаётся впечатление. И если оно испорчено — никакой саппорт не спасёт. Тут каждый канал — как окно в душу компании. Грязное окно — грязная душа.

Внутренние каналы — всё, что внутри

Корпоративные порталы, внутренние чаты, таск-менеджеры, CRM — это кухня. Здесь никто не притворяется. Тут не будут писать "добрый день, не могли бы вы уточнить..." — тут напишут: "опять баг". И это бесценно. Именно отсюда приходят ранние сигналы. Сломался процесс, не понимают задачу, затянули согласование — всё это не попадёт в Instagram, но внутри всё уже горит. И если не слушать, то пожар начнётся внезапно. Хотя он давно тлеет.

Пассивные сигналы — молчание, которое говорит

Иногда молчание — самый громкий крик. Клиент не жалуется — он просто уходит. Не пишет — потому что устал. Не реагирует — потому что разочаровался. Вышел из диалога? Значит, что-то пошло не так.

Это сложно. Потому что нет текста, нет слов, только тень. Но именно эти тени надо уметь ловить. Анализировать: кто отвалился, где именно, почему перестали заходить в продукт. За каждой тенью — реальный человек. И реальные проблемы.

Автоматические каналы — фидбэк от роботов

Оценки после чата. Звёздочки. Смайлики в конце звонка. Опросы, встраиваемые в интерфейс. Всё по скрипту, всё по алгоритму. И вроде бы удобно — можно строить графики, сводки, смотреть, где плохо, где хорошо. Но есть одно «но»: это всё поверхность. Механика без души. Без контекста эти данные — просто шум. "4 звезды из 5" — хорошо это или плохо? Кто знает. Поэтому автоматические каналы — это инструмент. Но не ответ.

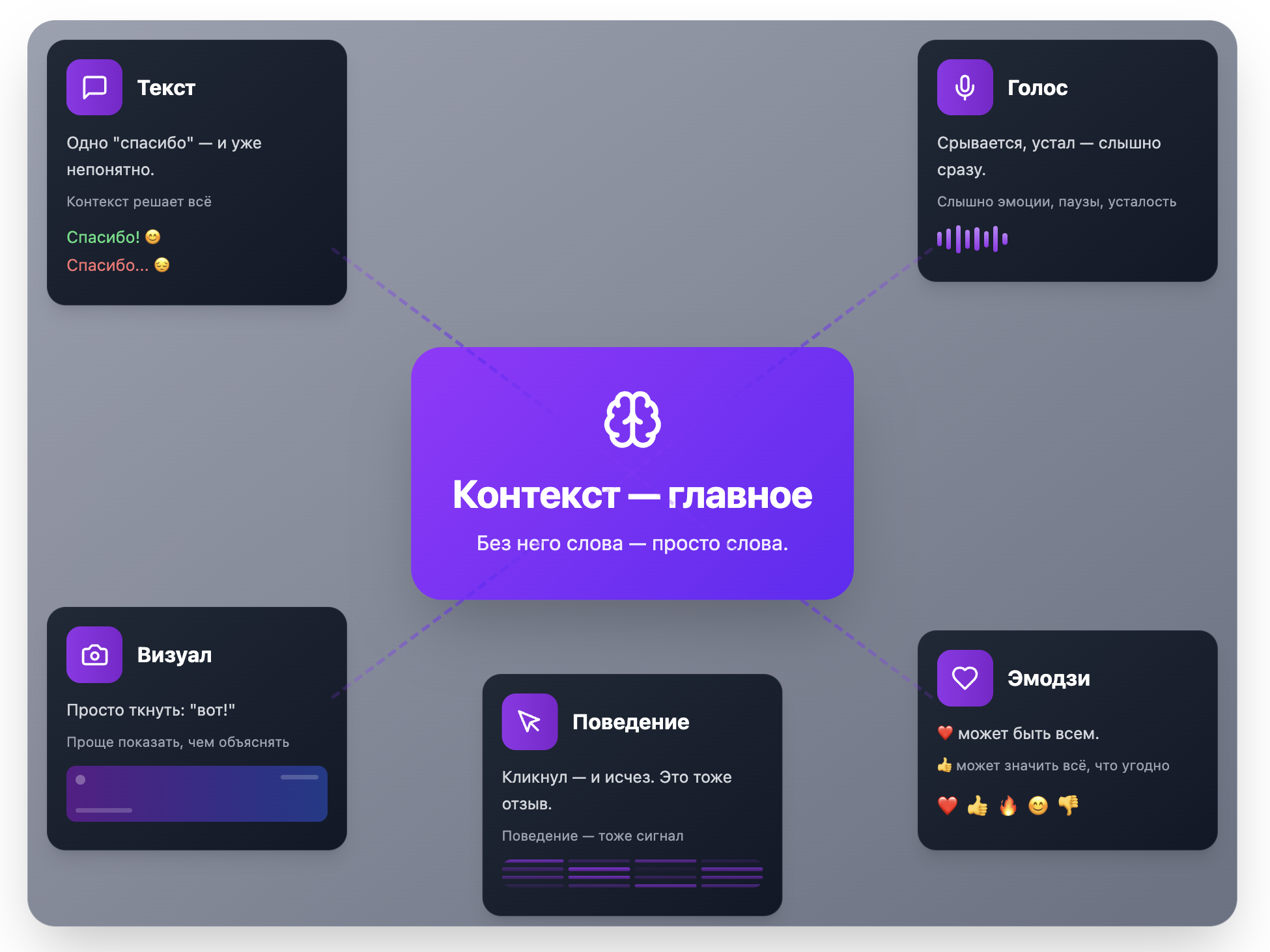

Форматы — фидбэк, который говорит разными голосами

Слова — это лишь один способ. Обратная связь бывает другой. Порой она вообще без слов, но понятна до боли.

Текст — старый добрый, но с нюансами

Текст — это удобно. Люди пишут, ты читаешь. Но... Это коварная штука. Одно «спасибо» может быть искренним, а может — пассивной агрессией. Контекст решает всё: когда это сказано, кому, после чего. Поэтому нельзя просто читать текст. Его надо слушать. Считывать тональность, смотреть историю общения, реагировать на микроизменения. Без этого — ты просто читаешь набор слов.

Голос — эмоции, паузы, нервы

Голосовые — это следующий уровень. Особенно в мессенджерах и приложениях. Тут уже не спрячешь эмоции. Слышно, как человек срывается. Или устал. Или, наоборот, рад. Но и тут не всё просто. Нужно распознавать речь, отделять шум от смысла. Тональность, скорость, паузы, фоновый шум — всё имеет значение. Обработка голосов — это почти психология.

Визуал — когда лучше показать

Скрин, видео, фото — часто проще ткнуть в экран и сказать: «вот!» вместо долгого объяснения. Особенно если что-то не работает. Или наоборот — работает гениально. Здесь уже нужна техника: классификация, тегирование, распознавание объектов. Никакого волшебства, только хорошая аналитика. Но без этих форматов — ты не увидишь, что видит пользователь.

Эмодзи и реакции — коротко, но по делу

Лайк, стикер, эмодзи — вроде бы фигня. Но иногда одно сердечко значит больше, чем длинный отзыв. Проблема в том, что это всё — контекстуальные символы. И «👍» может быть как «отлично», так и «иди ты». Они живут в динамике. Одинокий лайк — ничего. Но если ты видишь, как люди массово кидают одинаковые эмодзи после обновления — это сигнал. И его нельзя игнорировать.

Поведение — пользователь, как он есть

Кликнул и сразу вышел. Пять минут тупил на экране. Нажал «назад». Повторно зашёл, но ушёл раньше. Всё это — обратная связь. Без слов. Без жалоб. Просто действия. Здесь работают продуктовая аналитика, тепловые карты, поведенческие сценарии. Это как следить за тем, как человек ходит по комнате: где он останавливается, на что смотрит, от чего убегает.

Главное правило: всегда смотрим в контексте. Каждое «угу» — это не просто «угу». Это история общения, настроение человека, канал, в котором он это сказал, и что было до этого. Без этого всё теряет смысл.

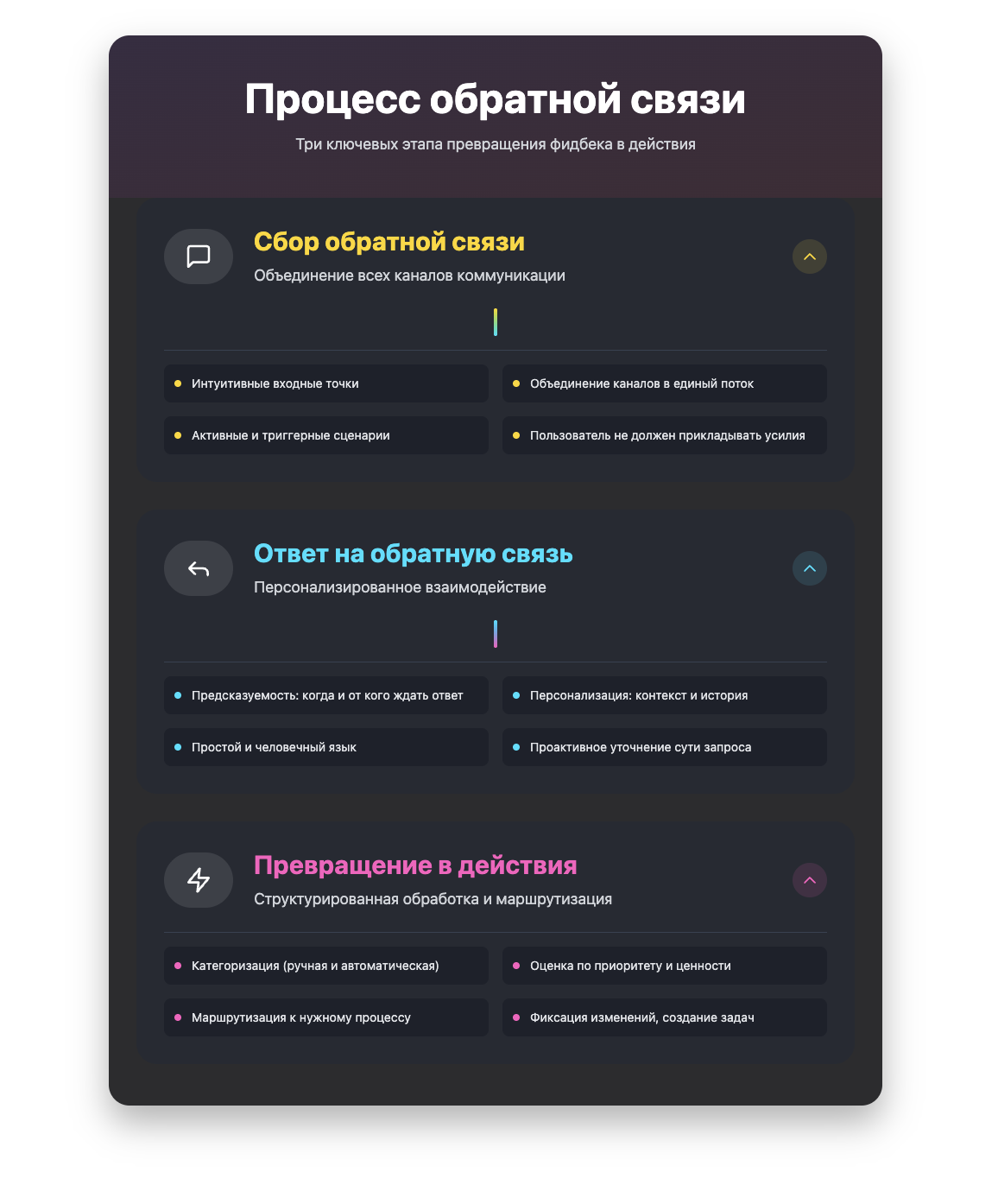

Методика: как сделать цифровую обратную связь не шумом, а системой

1. Сбор обратной связи

Первый этап — это архитектура входа. Сигнал должен легко проникнуть внутрь. Он не должен встречать преград: регистрации, капчи, сложных форм, неудобных формулировок. При этом нельзя скатываться в хаос: всё должно поступать в одну управляемую точку.

Методы эффективного сбора:

- Открытые и интуитивные точки входа в каждый канал.

- Объединение каналов в единый поток.

- Явные и неявные сценарии: как активный запрос («оставьте отзыв»), так и реакция на триггер («непонятный интерфейс — вы что-то ищете?»).

Важно, чтобы пользователь чувствовал, что его услышат — без усилий с его стороны.

2. Ответ на обратную связь

Собрать — это только начало. Настоящая ценность создаётся в моменте ответа. Именно здесь формируется эмоциональное отношение пользователя или сотрудника к компании.

Методика эффективного ответа:

- Оперативность — не столько во времени, сколько в предсказуемости: «я знаю, когда и от кого получу обратную связь».

- Персонализация — учёт контекста, тона, истории обращений.

- Ясность — избегание канцелярита и сложной формулировки.

- Проактивность — если пользователь не до конца выразил суть, задача оператора — помочь это сделать.

Ответ — это не просто «реакция». Это мост доверия, который либо строится, либо разрушается.

3. Обработка данных и превращение их в действия

Следующий этап — трансформация обратной связи в действия. Именно здесь большинство компаний проваливаются: они видят, слышат, регистрируют — но не действуют.

Методы системной обработки:

- Категоризация — автоматическая и ручная. Выделение тем, интонаций, причин.

- Оценка — приоритетность, срочность, бизнес-ценность.

- Маршрутизация — в нужный отдел, нужному человеку, в нужный процесс.

- Фиксация действия — постановка задачи, изменение функционала, корректировка сценария.

Важно не просто «зарегистрировать» сигнал. Важно сделать его частью рабочей системы. Это означает, что любая обратная связь — это потенциальная задача, инцидент, улучшение, продуктовая идея, культурный индикатор.

Культура: как выстраивается обратная связь в масштабируемой среде

Обратная связь — это не технология. Это культура. Сколько бы инструментов ни было, если сотрудники боятся давать фидбэк, если клиенты уверены, что их не услышат, — ничего не сработает. А значит, важно:

- Формировать привычку реагировать быстро, открыто и неформально.

- Демонстрировать реальный эффект: «ваше предложение реализовано», «вот как мы изменили сценарий», «спасибо за сигнал».

- Показывать внутри команды, как обратная связь становится улучшением. Это стимулирует.

Компании, где обратная связь — часть повседневной работы, растут быстрее. Потому что они слышат, прежде чем рынок заговорит вслух.

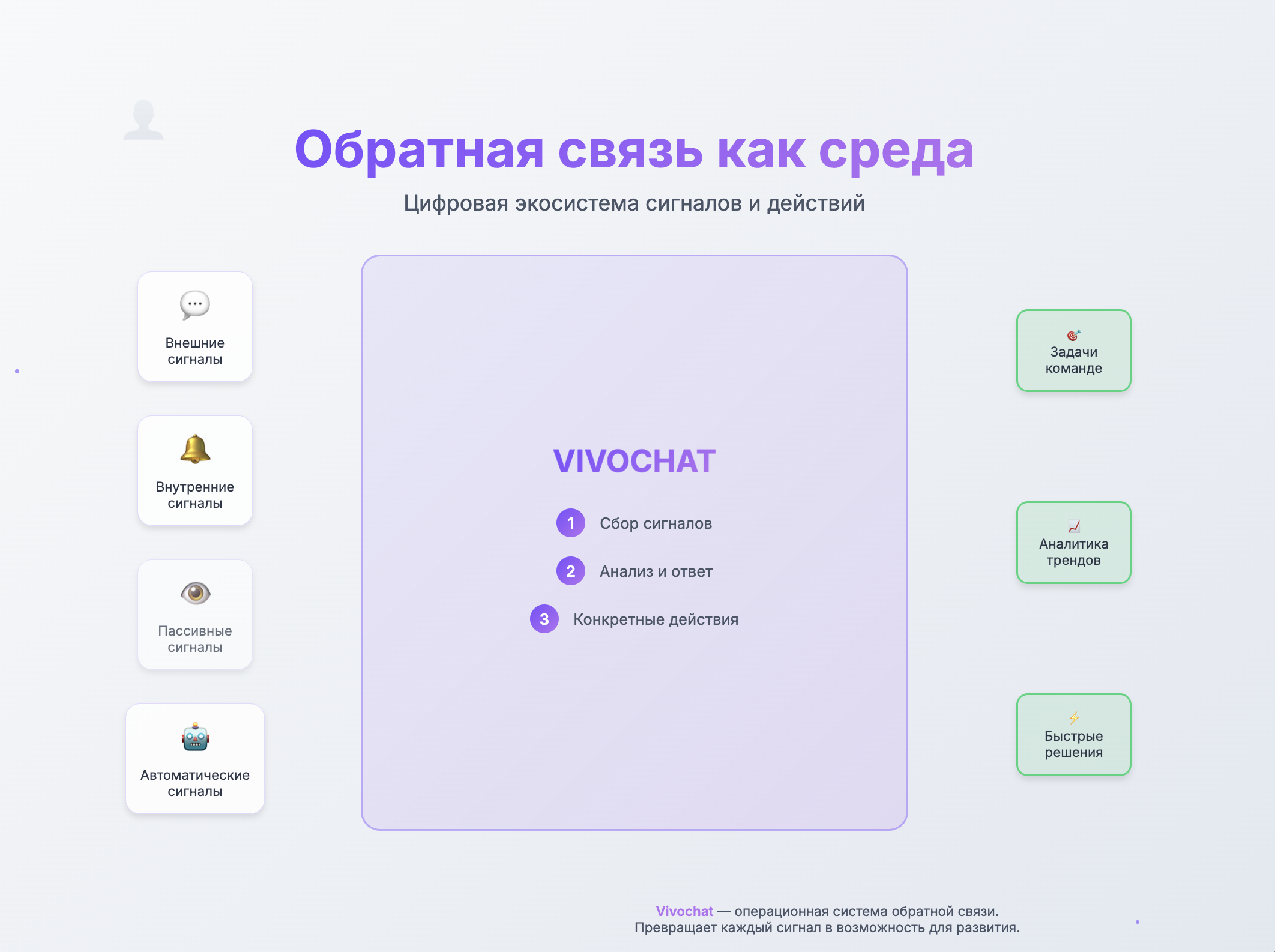

Что делает Vivochat: не платформа, а среда работы с сигналами

Vivochat — это не просто мессенджер, не просто интерфейс для общения, не просто модуль аналитики. Это единая операционная система обратной связи.

Что отличает её методологически:

- Сбор сигналов: мультиканальность без разрывов. Чаты, формы, соцсети, почта — всё в один поток.

- Реакция: встроенный Copilot помогает отвечать точно, мягко, с учётом контекста.

- Превращение в действия: через таск-трекер любое сообщение становится задачей. Видно, кто в работе, на каком этапе, с каким результатом.

- Интерпретация: аналитика не ради отчёта, а ради понимания. Темы, эмоции, тренды, загрузка команды — всё доступно в реальном времени.

- Операционная прозрачность: никто не теряется, каждый сигнал виден, каждый оператор — в поле зрения.

Самое главное — Vivochat не превращает общение в таблицу. Он превращает таблицу в процесс общения. Это не BI-инструмент, не CRM-надстройка, а живая среда взаимодействия, в которой обратная связь — главный актив.

Цифровая обратная связь — это не механизм «после», это механизм «внутри». Это не сбор мнений, это способ понимать, куда идёт команда, как работает продукт, что думает пользователь.

В эпоху шума побеждают не те, кто кричит громче. А те, кто слушает глубже.

Vivochat не просто помогает услышать. Он помогает работать с тем, что услышано.