Почему самостоятельность — ключевой навык в цифровом обучении

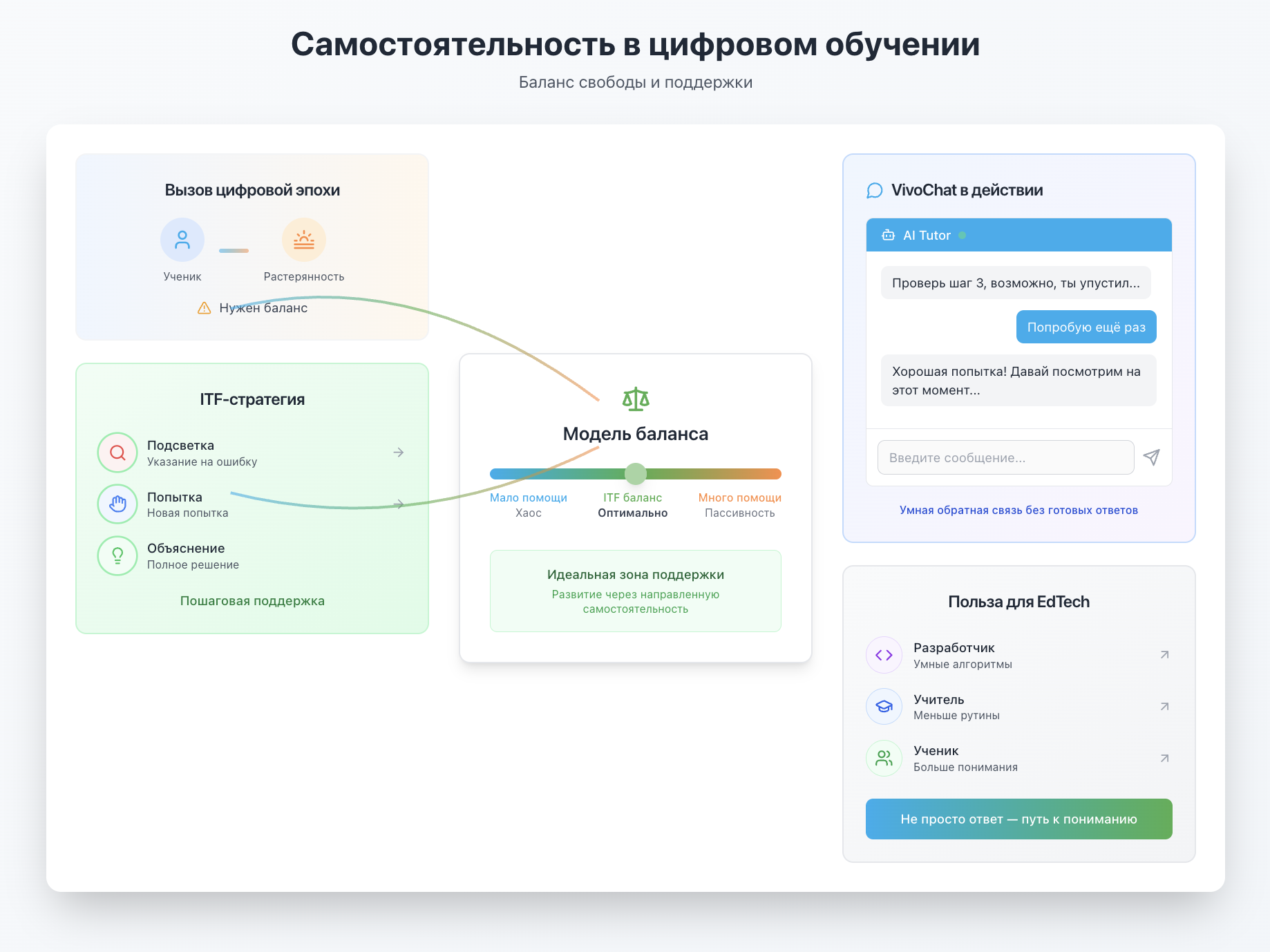

Современные цифровые образовательные платформы развиваются быстрее, чем когда-либо прежде. В центре этих изменений — не только технологии, но и меняющаяся роль самого учащегося. Там, где раньше основным условием было физическое присутствие на уроке, сегодня всё чаще ключевыми становятся такие навыки, как саморегуляция, критическое мышление и способность самостоятельно преодолевать трудности. В контексте онлайн-обучения и гибридных форматов образование требует от учащегося гораздо большего уровня автономности. Именно поэтому понятие «самостоятельность учащихся» становится фундаментальным — как в педагогике, так и в сфере EdTech.

Однако сама по себе самостоятельность не возникает автоматически. В цифровой среде, где живого учителя нет рядом, ученик может столкнуться с несколькими типичными проблемами:

- слишком большая свобода действий приводит к растерянности, ошибкам и в конечном счёте — отказу от продолжения;

- чрезмерное количество подсказок или готовых решений подавляет мыслительную активность, формируя потребительскую установку: "скажи мне, что делать".

Это известная педагогическая дилемма: как найти баланс между свободой для самостоятельных проб и ошибок и необходимой поддержкой, которая помогает, но не решает всё за ученика. Именно этот вопрос стал центральным в исследовании Gerben van der Hoek и соавторов

“Students’ interaction with and appreciation of automated informative tutoring feedback” (2025)

опубликованном как глава в сборнике по математическому образованию.

Авторы исследования поставили перед собой цель: разработать и протестировать стратегию цифровой обратной связи, которая одновременно поддерживает инициативу учащегося и предоставляет ресурсы для преодоления затруднений. Эта стратегия получила название информативная обучающая стратегия обратной связи (Informative Tutoring Feedback Strategy, ITF). Её особенность заключается в следующем: учащийся не получает сразу правильный ответ. Вместо этого он получает обратную связь, ориентированную на конкретную ошибку, пробует снова, и только затем может получить более подробное объяснение или обратиться к разбору задачи.

Почему это важно для EdTech? Потому что такая стратегия принципиально отличается от привычных моделей обратной связи, реализуемых во многих цифровых платформах:

- В традиционных системах учащемуся либо сразу демонстрируется готовое решение, либо предлагается просто повторить попытку без объяснений.

- В ITF-стратегии от Van der Hoek et al. обратная связь становится инструментом формирования цифровой устойчивости, а не просто оценкой правильности.

Это создаёт предпосылки для другого типа цифрового взаимодействия: не просто «получи ответ», а «пойми, что ты делаешь не так, и исправь сам». В условиях масштабируемого цифрового образования, особенно в старших классах и вузах, такой подход становится критически важным. Он позволяет платформам работать не как машины для тестирования, а как полноценные среды обучения.

Кроме того, стоит отметить, что исследование проводилось с участием старшеклассников (15–17 лет) в реальной школьной среде. Это важно: мы имеем дело не с лабораторной моделью, а с системой, которая была применена на практике и дала конкретные поведенческие результаты. Изучение взаимодействия учащихся с разными типами обратной связи, а также их последующая оценка этих форм поддержки в интервью, дало авторам возможность не просто описать теоретическую модель, но и показать её в действии.

Таким образом, исследование Van der Hoek и коллег не просто иллюстрирует важность баланса между самостоятельностью и поддержкой. Оно демонстрирует, как именно этот баланс можно реализовать технически — через дизайн интерфейса, архитектуру цифровой обратной связи, ограничения на доступ к готовым решениям и адаптацию подсказок к типу ошибки.

Для специалистов в EdTech это открывает конкретные направления развития продуктов:

- уход от бинарной схемы «правильно/неправильно»;

- проектирование обучающих траекторий, в которых ученик двигается не к ответу, а к пониманию;

- использование диагностики по финальному ответу для построения индивидуальной обратной связи;

- внедрение опциональных форм поддержки (например, видео, подзадач или пошаговых подсказок) как инструмента усиления метапознания.

В этом контексте системы типа VivoChat в образовании могут стать практическим инструментом реализации подобных стратегий. Их возможности по адаптивной подаче обратной связи, интеграции в учебный процесс и поддержке цифровой устойчивости учащихся создают основу для более зрелых и самостоятельных форм обучения.

В дальнейшем мы рассмотрим ключевые элементы данной стратегии, поведение учащихся в цифровой среде, основные результаты исследования и возможные выводы для разработки и внедрения эффективных EdTech-решений, развивающих самостоятельность.

Что ещё почитать?

- Цифровая устойчивость: как развивать саморегуляцию в онлайн-образовании

- Цифровая обратная связь: от реакции к стратегическому управлению средой

- Как цифровая обратная связь развивает самостоятельность учащихся

- EdTech-решения 2025: от автоматизации к развитию через AI-EDL и Vivochat

- Vivo.chat — центр общения для онлайн-обучения: от первого интереса до выпускного сертификата

Что такое «информативная стратегия обратной связи» и как она работает

Когда речь идёт о развитии самостоятельности учащихся в цифровом обучении, ключевым элементом становится то, как именно платформа предоставляет обратную связь. Стандартные варианты — сообщить, правильно ли выполнено задание, или показать готовое решение — часто либо перегружают ученика информацией, либо, наоборот, оставляют его наедине с проблемой. Исследование Van der Hoek et al. (2025) предлагает альтернативу: информативную обучающую стратегию обратной связи (Informative Tutoring Feedback Strategy, ITF).

В чём суть стратегии ITF

ITF-стратегия — это не просто способ информировать о результате. Это архитектура взаимодействия, в которой обратная связь играет роль обучающего механизма, поддерживающего самостоятельность, но не заменяющего мышление ученика. Этот подход органично перекликается с концепцией цифровой обратной связи: не мгновенная передача правильного ответа, а адаптивный, многоуровневый диалог между системой и пользователем, где цифровая среда становится не просто источником информации, а партнёром в обучении.

Главный принцип: учащийся не получает правильный ответ сразу

Из статьи:

“A student does not immediately receive information about the correct response, but is offered the opportunity to retry a task, to apply feedback information such as error specific hints.”

Вместо этого он получает обратную связь, ориентированную на тип ошибки, и возможность попробовать снова. Такая архитектура развивает цифровую устойчивость — способность работать с неопределённостью, самостоятельно искать решение, не теряя мотивации при неудаче. В цифровой образовательной среде это означает умение “держать темп” в условиях, когда нет мгновенного решения, а есть этапное сопровождение и интеллектуальная поддержка.

Только если затруднение сохраняется, ученик может самостоятельно выбрать дополнительные формы поддержки — например, подзадачи, объясняющее видео или подробный разбор решения. Этот принцип “поддержка по запросу” напрямую отражает функциональность, которую можно встроить через VivoChat в образовании. Например, чат-ассистент на базе VivoChat может анализировать ошибки в режиме реального времени, давать конкретизированные подсказки (ES, WE) или открывать доступ к разбору задачи (DI) только тогда, когда студент сам выберет этот вариант, сохраняя контроль за траекторией обучения.

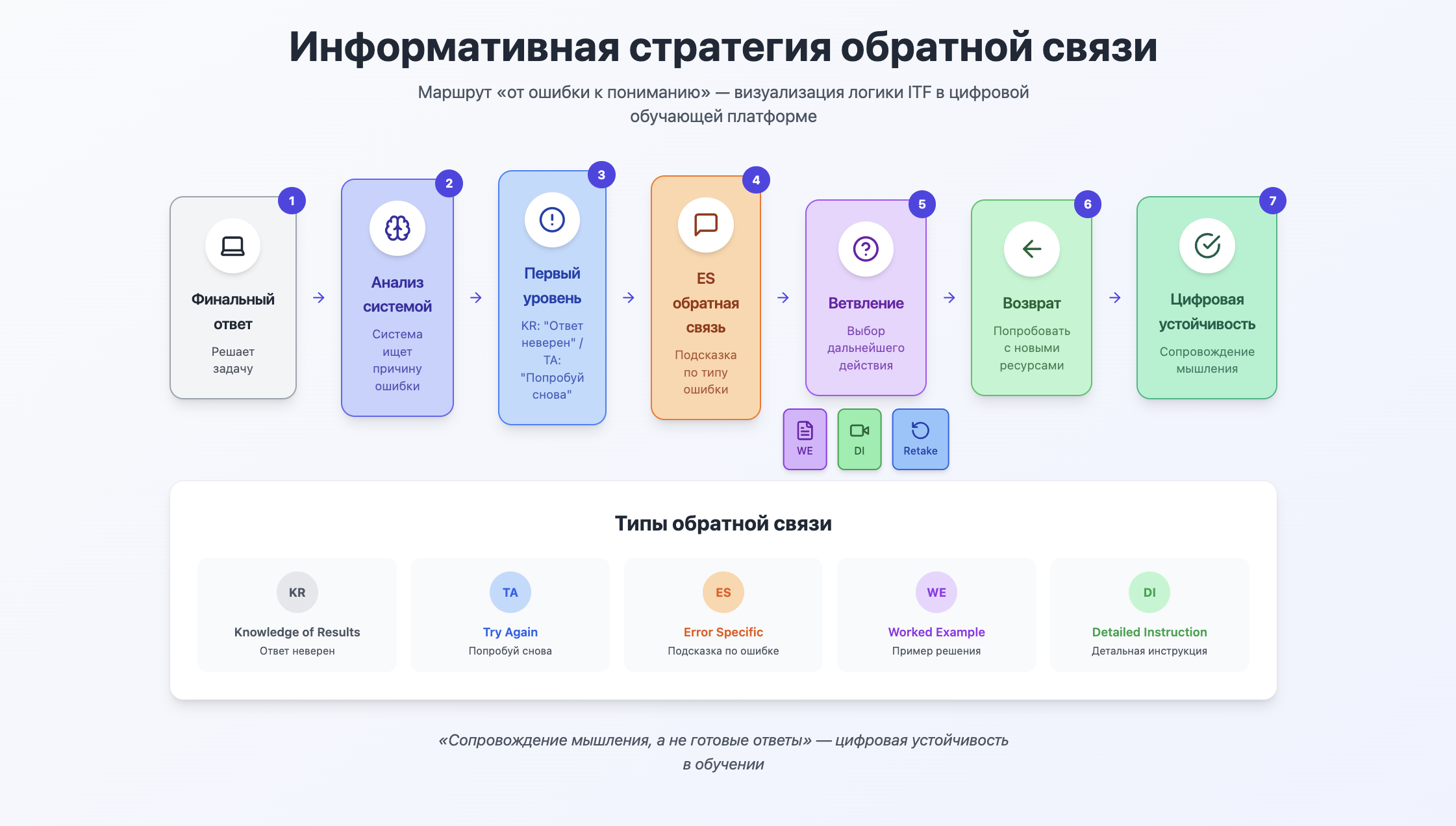

Исследование опирается на классификацию обратной связи от Narciss (2012) и Shute (2008), выделяя пять типов обратной связи, встроенных в цифровую среду. Цифровая обратная связь в таком подходе становится модульной: от простых форм (KR, TA, ES) к более подробным (WE, DI) — строго по запросу. Это не только минимизирует когнитивную перегрузку, но и формирует у обучающегося цифровую устойчивость, позволяя адаптироваться к усложнению задачи без ощущения “потери почвы под ногами”.

Суть ITF-стратегии — выстраивать маршрут от простых форм обратной связи к более детализированным, сохраняя инициативу за учеником. Здесь VivoChat в образовании может выступать не просто мессенджером, а полноценным “обратносвязочным ядром”: интегрировать автоматический анализ ошибок, подсказывать правильный уровень детализации ответа и предлагать дополнительные ресурсы в момент, когда это действительно нужно, а не когда “так запрограммировано”.

Как работает механизм обратной связи в системе

Механизм обратной связи в системе выстроен так, чтобы цифровая среда не просто фиксировала результат, а выполняла роль интеллектуального наставника. Ученик решает основную задачу и вводит только финальный ответ. Такой формат снижает нагрузку на интерфейс и приближает процесс к привычной бумажной работе, но при этом создает условия для цифровой обратной связи — более чистой, сфокусированной на сути ошибки, а не на оформлении решения.

Система использует метод Model Backtracking: она «разматывает» возможные действия ученика от финального ответа назад, выявляя, на каком этапе могла возникнуть ошибка. Если ошибка поддается распознаванию, дается ошибко-специфическая обратная связь (ES) — словесно сформулированные подсказки для основной задачи и более детальные, вплоть до расчетов, в подзадачах. Если причина ошибки не ясна, выдается простое сообщение о неверном ответе (KR).

“The ES feedback in the main tasks has low specificity (i.e., verbally formulated suggestions), whereas the ES feedback in the subtasks has higher specificity (i.e., suggestions that may contain calculations).”

Дальнейший выбор — за учеником: повторить попытку, взять подзадачу для проработки конкретного шага, запросить инструкцию (например, видео) или посмотреть готовое решение (только после подзадачи или по завершении основной работы). Это создает контролируемое пространство проб и ошибок, ключевое для цифровой устойчивости: ученик учится реагировать на затруднения без чувства беспомощности, используя доступные ресурсы, но не полагаясь на них по умолчанию.

Подзадачи здесь играют стратегическую роль. Если ученик ошибается, система автоматически предлагает упрощенную задачу, связанную с конкретной частью основной — например, только вычислить наклон прямой вместо полной задачи на экстраполяцию. Это снижает когнитивную нагрузку, возвращает чувство прогресса и позволяет вновь подойти к исходной задаче с ясной головой.

“Task complexity is reduced relative to the main task by requesting only the slope.”

В традиционных цифровых платформах готовое решение выдается сразу, создавая иллюзию понимания. В ITF-стратегии же интерфейс работает как партнер, а не как судья. Интеграция этого механизма в Vivochat в образовании позволила бы реализовать гибкую, многоуровневую систему диалогов: автоматическое распознавание ошибок, выдача подходящего типа обратной связи, интерактивные подзадачи, контроль момента показа решения. Преподаватель в Vivochat смог бы в реальном времени видеть, какие подсказки запрашивает ученик, и корректировать сценарий обучения, поддерживая мотивацию и развивая самостоятельность.

Вывод

Информативная стратегия обратной связи (ITF) — это технологически реализуемая, педагогически обоснованная и практически эффективная модель поддержки самостоятельного обучения. Она позволяет не просто проверять знания, а воспитывать способности к саморегуляции, самодиагностике и обучению на собственных ошибках.

Для команд, работающих над цифровыми образовательными продуктами, ITF-стратегия может служить архитектурным ориентиром: как проектировать обратную связь, чтобы она не тормозила развитие ученика, а наоборот — усиливала его автономность.

Какой результат: Что говорит поведение учеников

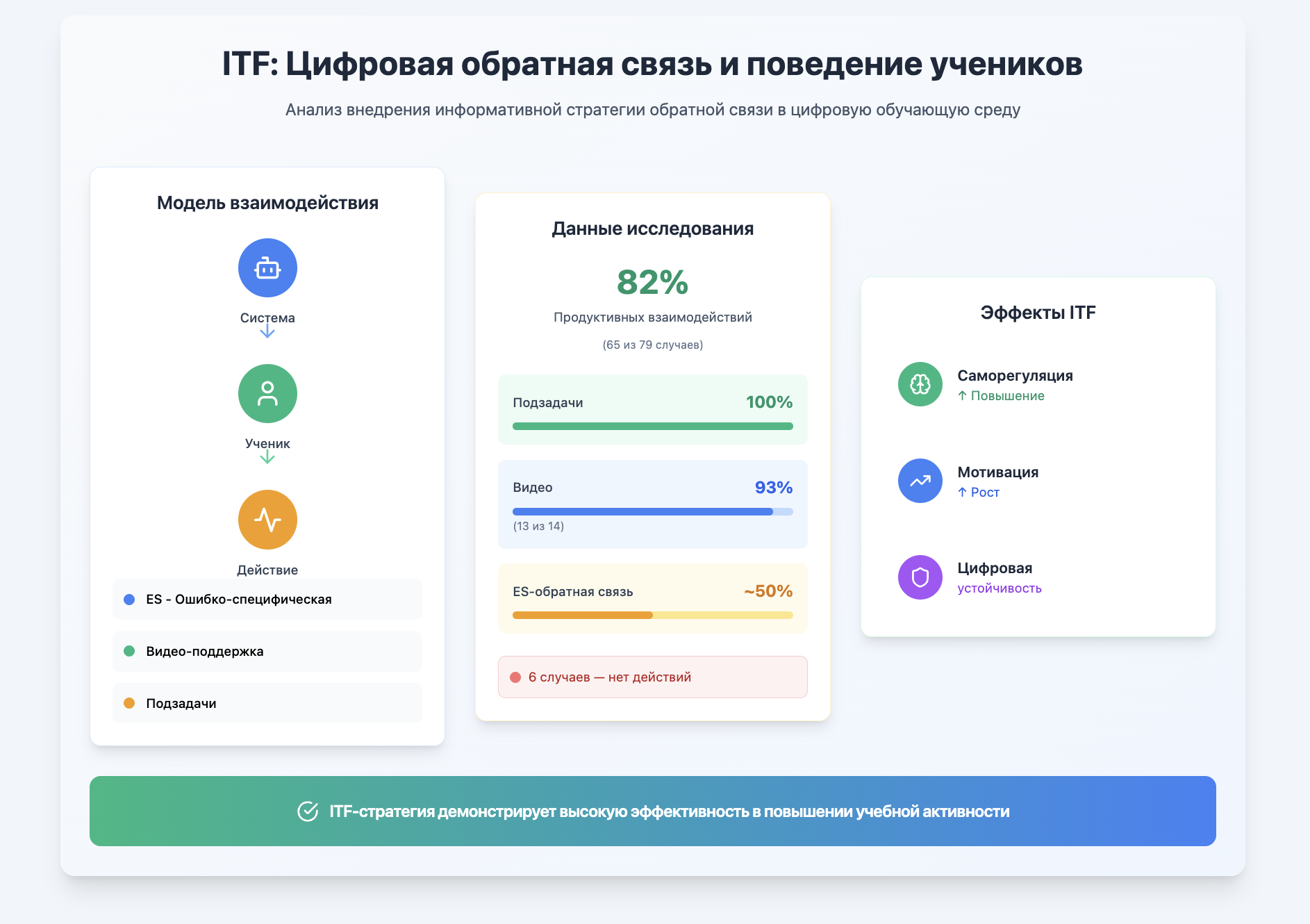

После внедрения информативной стратегии обратной связи (ITF) в цифровую обучающую среду исследователи провели качественный и количественный анализ поведения учащихся, чтобы понять, насколько стратегия эффективна для поддержки самостоятельного решения задач. Этот раздел обобщает, как учащиеся взаимодействовали с платформой, какие формы обратной связи они предпочитали и каким образом это связано с развитием саморегуляции и обучающей мотивации.

Каждое взаимодействие ученика с системой рассматривалось как отдельная единица анализа, включающая: начальное состояние (например, получение ES-обратной связи, просмотр видео, возврат от подзадачи и т.д.), последующее действие (попытка улучшить ответ, выбор нового типа поддержки, прекращение работы и др.). Исследователи анализировали переходы от обратной связи к действию, чтобы оценить, какие формы поддержки действительно стимулируют самостоятельное продолжение работы.

Важный аспект такого анализа — понимание роли ИИ-ботов в образовательной среде. В случае ITF-стратегии цифровой помощник может не просто выдавать подсказки, а действовать как интерактивный собеседник, который адаптирует уровень поддержки в зависимости от хода работы ученика. Такой ИИ-бот способен «замерять» моменты, когда ученик колеблется, и предлагать либо более простую подзадачу, либо мягкий намёк, либо возможность полностью пересмотреть решение. Это делает взаимодействие с платформой ближе к реальной коммуникации с тьютором, но при этом сохраняет масштабируемость и объективность цифровой среды.

“We define an interaction as an event where the environment provides feedback and a student responds to the feedback by a subsequent action.”

Всего было зафиксировано 79 таких взаимодействий, охватывающих все типы предоставляемой обратной связи, что дало богатый массив данных для оценки того, как ИИ-боты и человеко-машинное взаимодействие в целом влияют на формирование самостоятельности и мотивации в цифровом обучении.

Что показывают данные: продуктивность и предпочтения

Исследование Van der Hoek и коллег (2025) проанализировало 79 эпизодов взаимодействия старшеклассников с цифровой системой обратной связи, реализующей информативную стратегию (ITF). Результаты показывают, что ITF не только повышает качество усвоения материала, но и усиливает активное участие учеников в обучении — ключевой показатель эффективности цифровой обратной связи в современных образовательных средах.

- Высокая доля успешных взаимодействий. В 65 из 79 случаев учащиеся либо улучшали свой ответ, либо переходили к следующему обучающему шагу осознанно. Это более 80% продуктивных взаимодействий. Учащиеся не просто получали обратную связь, но использовали её для действий, что напрямую связано с формированием цифровой устойчивости — умения работать с ошибками и сохранять мотивацию без мгновенной выдачи готового решения.

“This leaves a total of 65 out of 79 successful transitions or improvements…”

- Эффективность подзадач и видео. Выбор подзадач (адаптированных заданий, ориентированных на конкретную ошибку) приводил к стопроцентному решению основной задачи. Аналогично, 13 из 14 учеников, просмотревших видеоинструкцию, успешно справлялись с заданием. Это подтверждает, что точечная, запрашиваемая помощь снижает когнитивную нагрузку и позволяет гибко управлять обучением — именно так может работать Vivochat в образовании, предлагая подзадачи или обучающие видео по инициативе ученика, но без потери контекста основной задачи.

- Ограниченная эффективность ошибко-специфической обратной связи (ES). При получении ES примерно половина учеников улучшала ответ, но для остальных этого было недостаточно. В этих случаях требовалась дополнительная поддержка — подзадача, видео или пошаговое объяснение. Это показывает, что даже развитая цифровая обратная связь должна иметь встроенную систему «эскалации» поддержки, чтобы ученик не оставался в состоянии неопределенности.

“In the other half of the cases, uncertainty is not removed sufficiently and students do not improve…”

- В 6 случаях ученики прямо сообщали, что не знают, как действовать дальше. Это происходило после получения краткой или непонятной обратной связи, без перехода к подзадаче или видео. Здесь срабатывает вопрос цифровой устойчивости: у части учеников нет стратегии преодоления затруднения без внешнего сигнала. В системе Vivochat можно встроить автоматические навигационные подсказки: если ученик застрял, платформа предлагает следующий шаг (например, перейти к подзадаче) без ожидания, что он сам догадается.

- Саморегуляция учеников. Мы увидели, что даже без специальных подсказок 20% учеников начали сами проверять свои ответы и тестировать гипотезы. Это значит, что ITF-стратегия создаёт среду, где навык самопроверки появляется естественно. Для образования это важный показатель: чем выше уровень такой самостоятельности, тем меньше нагрузка на учителя и тем выше вовлечённость учеников.

“One in five students displayed self-guidance by checking intermediate results.”

Поведенческие данные показывают: ITF-стратегия даёт максимальный эффект, когда обратная связь привязана к конкретной ошибке и появляется в нужный момент. Такой формат не просто повышает качество цифровой обратной связи — он формирует у ученика устойчивость к сложностям и умение самостоятельно управлять своим обучением. Если встроить этот подход в Vivochat для образования, мы получим умную диалоговую платформу, которая не ограничивается фиксацией ответов, а ведёт ученика по персональному маршруту, вовремя подсказывая и не давая потеряться даже в самых сложных задачах.

Как применить стратегию ITF в EdTech-продуктах

Формировать у учащихся способность к саморегуляции — один из ключевых навыков XXI века. Для команд, работающих в EdTech, это исследование служит ориентиром: какие элементы системы обратной связи действительно работают, как повысить образовательную ценность продукта без потери масштабируемости, и как использовать обратную связь не только для оценки, но и как двигатель учебного процесса.

- ES-обратная связь эффективна, но требует сопровождения — особенно для менее уверенных пользователей. Автоматическое предложение подзадачи или видео после двух неудач может повысить результативность.

- Вариативность форм помощи — критична. Когда ученик может выбрать, как именно получить поддержку, это усиливает контроль над обучением и мотивацию.

- Стратегия должна стимулировать активные действия, а не просто потребление решений. Это возможно, если разборы и видео не подаются по умолчанию, а доступны только при необходимости.

- Система обратной связи — это не дополнение, а основа обучения в цифровой среде. Как платформа даёт ответ, в каком виде, в какой момент — определяет не только эффективность, но и формирует поведенческую стратегию ученика.

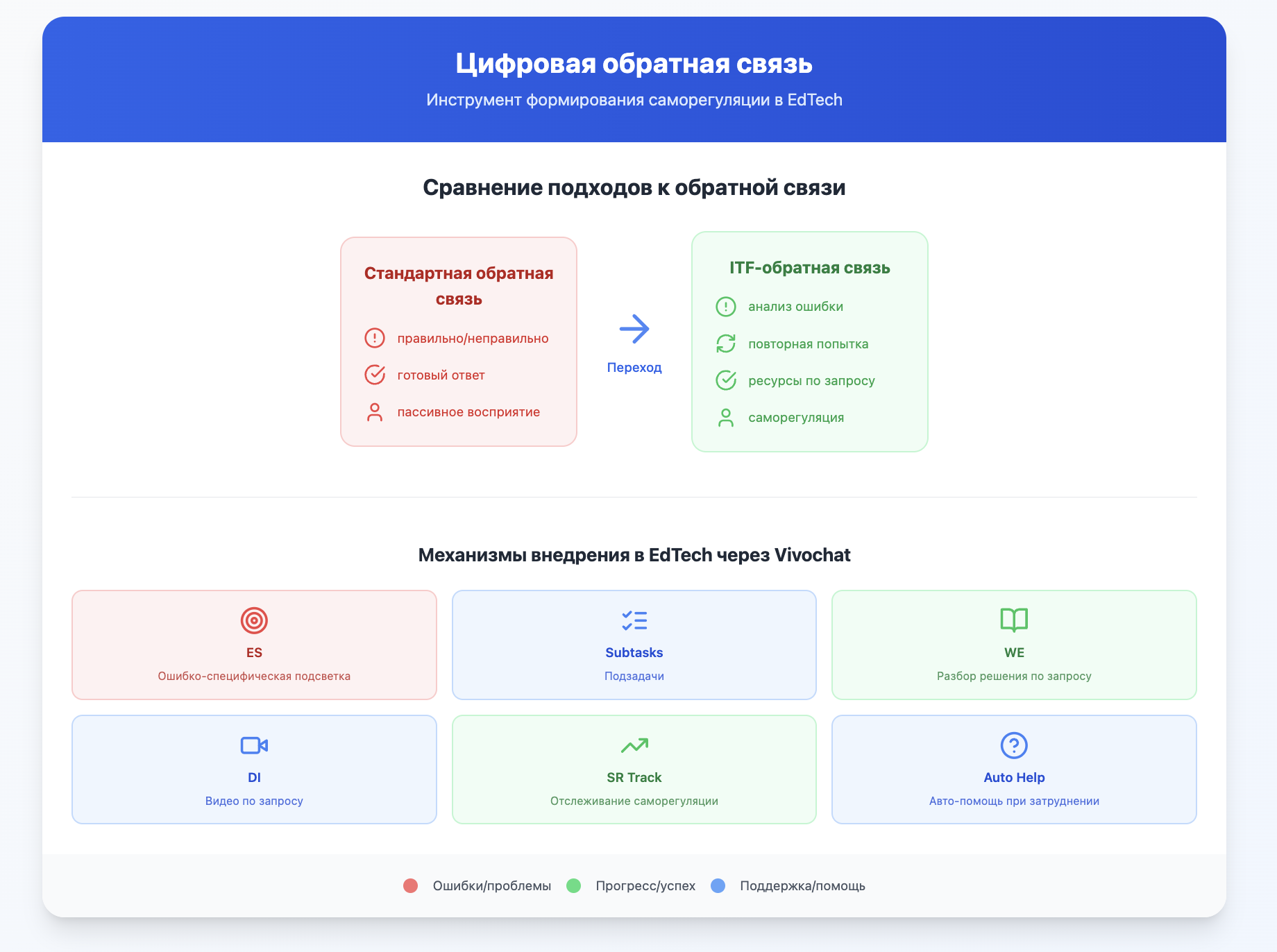

Что отличает ITF от стандартной обратной связи

Во многих цифровых образовательных платформах обратная связь реализуется по модели "правильно/неправильно", иногда с пояснением или сразу с показом верного решения. Такая модель выполняет диагностическую функцию, но не обучает — она не стимулирует осмысление, не запускает метапознание и не поощряет попытку разобраться самому.

В стратегии ITF подход иной: обратная связь — это обучающая единица, не просто информация, а средство вовлечения и развития. Система не даёт правильный ответ по умолчанию, а вместо этого:

- помогает распознать и осознать ошибку;

- предлагает попробовать снова;

- открывает дополнительные ресурсы (видео, подзадачи, готовые решения) по запросу, а не по умолчанию.

В основе этой стратегии лежит идея, что путь к правильному решению — и есть учебный опыт, и платформа должна помочь пройти этот путь, а не сразу заменить его результатом.

Вот бизнесовая переработка с интеграцией тем «цифровая обратная связь», «цифровая устойчивость» и «Vivochat в образовании».

Конкретные механизмы внедрения в EdTech-продукты

На основе исследовательского кейса Van der Hoek et al. (2025) и педагогических принципов ITF можно выделить функциональные решения, которые напрямую усиливают ценность продукта за счет цифровой обратной связи, повышают цифровую устойчивость учащихся и могут быть реализованы через экосистему Vivochat в образовании.

1. Ошибко-специфическая обратная связь (Error-Specific Feedback, ES)

Цифровая обратная связь становится по-настоящему эффективной, когда она адресует конкретную причину ошибки. Вместо обезличенного «неверно» система, как в исследовании, диагностирует тип ошибки (например, неверная формула наклона, ошибка в пропорции, перестановка чисел).

Для бизнеса это означает:

- формирование базы “buggy rules” для типовых ошибок по каждому предмету;

- либо использование ML-моделей, обученных на массиве ученических решений;

- либо настройка эвристик для быстрого распознавания ошибок.

В интеграции с Vivochat такой модуль может работать прямо в диалоге: пользователь получает точечное пояснение в чат-интерфейсе, что повышает его цифровую устойчивость — он понимает, что произошло, и не теряет траекторию обучения.

2. Поддержка в виде подзадач (Subtasks)

Подзадачи снижают когнитивную нагрузку и позволяют сфокусироваться на одном шаге, а не на всей задаче. Исследование показало: 100% учеников, прошедших подзадачу, успешно решали основное задание. Для платформы это означает модуль с автоматическим предложением подзадачи при обнаружении характерной ошибки. В Vivochat это можно реализовать как интерактивную ветку в чате: система предлагает мини-вопрос, ученик отвечает, получает мгновенную обратную связь и возвращается к основной задаче.

3. Управляемый доступ к разбору решения (Worked Example, WE)

Готовое решение — полезный инструмент, но оно должно открываться стратегически, чтобы сохранить самостоятельность ученика.

Рекомендации:

- доступ только после 1–2 попыток или выполнения подзадачи;

- контроль времени просмотра или числа показов.

В бизнес-контексте это повышает ценность продукта как развивающего, а не репродуктивного. Через Vivochat можно выдавать разбор в виде структурированного диалога или последовательности сообщений, чтобы сохранить вовлеченность и избежать пассивного копирования.

4. Видео с ограничением (Direct Instruction, DI)

Короткие видео, встроенные в траекторию обучения, работают как точечная поддержка. Однократный просмотр перед началом задачи особенно полезен для устранения стартовой неопределенности.

Техническая реализация: доступ один раз или только по запросу. В чате Vivochat это можно обернуть в “поисковую” механику: ученик вводит запрос, бот предлагает релевантное видео, интегрированное в поток общения.

5. Отслеживание признаков саморегуляции

Система должна фиксировать:

- количество и тип попыток;

- использование подсказок;

- возвраты к условию;

- изменения ответа после ES.

Эти данные дают бизнесу возможность строить модели прогнозирования “застреваний”, персонализировать сценарии обучения и сегментировать пользователей по стилю взаимодействия. В Vivochat это можно интегрировать в аналитику операторов и автоматические отчеты.

6. Автоматические предложения помощи

Чтобы не терять ученика в моменты фрустрации, важно встроить триггеры:

- 2–3 ошибки подряд → предложить подзадачу или видео;

- N секунд бездействия после ошибки → подсказка о доступных ресурсах.

В Vivochat это можно реализовать как интеллектуальные чат-сценарии, которые не ждут запроса, а мягко направляют пользователя, сохраняя его в обучающем потоке.

Бизнес-выгода

Такая архитектура переводит продукт из категории «передача контента» в сегмент «интерактивная среда с персональной поддержкой». Для EdTech это значит:

- рост удержания пользователей за счет повышения цифровой устойчивости;

- сокращение числа “отвалившихся” после ошибок;

- улучшение восприятия бренда как партнера в обучении, а не просто тестовой платформы.

Почему это важно: педагогический и продуктовый эффект

Педагогически

Информативная стратегия обратной связи (ITF) превращает цифровую среду из «проверяющего» инструмента в полноценного наставника. За счет цифровой обратной связи высокого качества ученик начинает:

- осознавать, как он мыслит и где именно допускает ошибку;

- развивать навыки саморегуляции и осознанного выбора стратегии решения;

- формировать цифровую устойчивость — способность работать с неопределенностью и сохранять мотивацию даже при сериях ошибок.

В условиях Vivochat в образовании это значит, что диалоговая платформа не просто отвечает на вопросы, а выстраивает обучающий маршрут, помогая ученику пройти путь от затруднения до решения с сохранением контроля над процессом.

Для продукта

С точки зрения EdTech-бизнеса ITF — это архитектурный подход, меняющий метрики:

- Рост вовлеченности: ученик остается в системе дольше, выполняет больше действий и возвращается чаще.

- Глубокое взаимодействие: переход от «кликанья по вариантам» к осмысленному диалогу с платформой.

- Удовлетворенность пользователей: родители и учителя видят не только итоговый результат, но и прогресс в мышлении.

- Коммерческая ценность: в B2B и B2G-сегментах ценится способность продукта демонстрировать развитие компетенций, а не только оценку знаний.

В Vivochat это можно монетизировать через дополнительные образовательные сценарии: модули автоматических подзадач, пакеты видеоинструкций, аналитические отчеты для школ и учебных центров.

Суть трансформации

ITF — это не «один из видов фидбэка». Это способ спроектировать цифровое обучение так, чтобы ключевым был не правильный ответ, а путь к нему. В бизнесе это смещает позиционирование продукта с «системы оценки» на «систему развития» — технологически реализуемую, педагогически оправданную и коммерчески устойчивую.