Теоретическая основа: что такое психологическая саморегуляция и почему она критична в цифровом образовании

Психологическая саморегуляция: понятие и границы

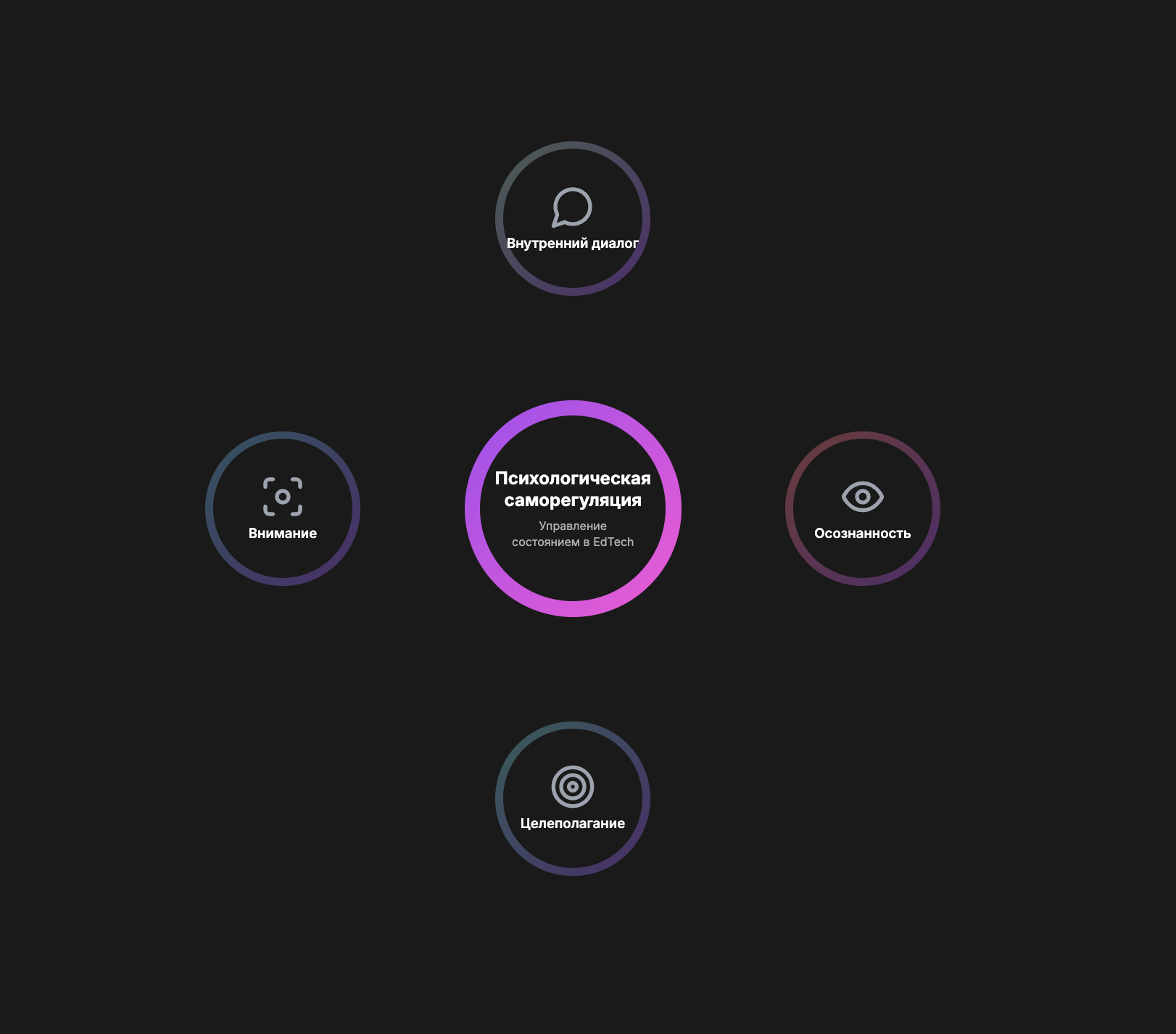

Психологическая саморегуляция — это способность человека осознанно управлять своим внутренним состоянием, поведением и когнитивными процессами для достижения поставленных целей, особенно в условиях неопределенности, стресса или дефицита внешней поддержки. Это не просто контроль над эмоциями, как в эмоциональной регуляции, и не только выбор действий, как в поведенческой. Саморегуляция — это интегративная функция, где работают:

- Осознанность (осмысление текущего состояния и контекста),

- Целеполагание (понимание зачем и ради чего),

- Внимание и переключаемость (возможность удерживаться в задаче),

- Самомотивация и внутренний диалог.

В контексте EdTech саморегуляция становится ключевым фактором успешного прохождения обучения, особенно в формате онлайн, где нет физической среды и преподавателя рядом. Учащийся оказывается в информационно-насыщенной, но изолированной среде, где ему нужно самостоятельно распределять время, приоритизировать, справляться с откладыванием и эмоциональными колебаниями.

В экосистеме EdTech платформа может быть идеально построена, но если студент не владеет навыками саморегуляции — он «выпадает» с третьего модуля.

Почему она важна для здоровья, устойчивости и прогресса

Саморегуляция напрямую влияет на:

- стрессоустойчивость — способность не впадать в дезорганизацию при неудаче;

- психоэмоциональное здоровье — контроль руминативных мыслей, тревоги, самооценки;

- когнитивные ресурсы — внимание, запоминание, обработка информации;

- продуктивность — умение «возвращаться» к задаче, не терять ритм.

В условиях онлайн-обучения именно эти качества обеспечивают долгосрочное удержание (retention), завершение программ, а также — субъективное чувство успешности и удовлетворенности.

Как работает саморегуляция в онлайне: цифровой фокус

Интересно, что с развитием EdTech, саморегуляция стала не только психологическим навыком, но и цифровой метрикой, которую можно наблюдать, анализировать и даже корректировать в процессе обучения.

Здесь вступают в игру инструменты цифрового взаимодействия и ИИ-поддержки, такие как Vivochat, которые:

- Регистрируют сигналы саморегуляции в диалоге: например, студент пишет «я не понимаю» или «не могу себя заставить».

- Запускают адаптивную поддержку: через Copilot Vivochat оператору/куратору предлагается текст, способный восстановить у студента контроль над задачей.

- Создают цифровую обратную связь по качеству саморегуляции: через метрики активности, эмоционального тона, завершенных задач.

Таким образом, саморегуляция становится не только внутренним ресурсом студента, но и объектом внешней поддержки через ИИ. Это особенно важно для начинающих учащихся, подростков, выгоревших специалистов или тех, кто возвращается к обучению после долгого перерыва.

Механизмы: от целей к вниманию

Разберем ключевые механизмы саморегуляции, адаптированные под контекст цифрового обучения:

- Осознанность: способность зафиксировать «я отвлекся», «я утомился», «мне страшно». Без этой ступени саморегуляция невозможна.

- Целеполагание: не просто «пройти курс», а осознание зачем — смена профессии, уверенность, доход.

- В EdTech: теряется на 2–3 неделе, особенно если результат далеко.

- Vivochat Copilot: помогает куратору вернуть фокус — «Давайте вспомним, с чего всё началось. Вы ведь хотели стать...»

- Внимание: умение удерживать учебную задачу, несмотря на отвлекающие факторы.

- В онлайн-среде: разбивается о нотификации, усталость, бытовой шум.

- ИИ-механизмы: отслеживают микро-паузы, частоту входов и выхода, помогают оператору вовремя предложить микро-интервенцию.

- Внутренний диалог: ключ к тому, чтобы не опустить руки. «Я смогу», «Это трудно, но я иду шаг за шагом» — против «У меня не получится», «Слишком сложно».

- Именно этот диалог считывается в сообщениях в чате и является центральной точкой, где ИИ может оказать помощь.

- Vivochat анализирует слова, контекст и даже эмодзи, чтобы классифицировать: «Нужна поддержка», «Повышенный риск срыва», «Позитивная динамика».

В следующей части статьи мы углубимся в инструменты и методы саморегуляции, которые можно применять в цифровом образовании — как со стороны студента, так и со стороны платформ и операторов через системы, подобные Vivochat.

Что ещё почитать?

- Цифровая устойчивость: как развивать саморегуляцию в онлайн-образовании

- Цифровая обратная связь: от реакции к стратегическому управлению средой

- Как цифровая обратная связь развивает самостоятельность учащихся

- EdTech-решения 2025: от автоматизации к развитию через AI-EDL и Vivochat

- Vivo.chat — центр общения для онлайн-обучения: от первого интереса до выпускного сертификата

Инструменты и методы саморегуляции: как человек учится управлять собой, и как EdTech становится его внешним экзоскелетом

Саморегуляция — это мост между знанием и действием. В обучении она означает: «Я знаю, что мне нужно учиться — и я нахожу способ делать это, несмотря на препятствия, прокрастинацию, перегрузку и сомнения». Это навык, который выстраивается на практике — через мелкие ежедневные выборы, поведенческие привычки и поддерживающую среду.

В контексте онлайн-образования этот навык подвергается особой нагрузке:

- у студента нет живой среды — нет расписания, аудитории, внешнего контроля;

- мотивационные ресурсы зависят от контекста: семья, работа, личные кризисы;

- цифровая среда — фрагментирована, внимание расщеплено между вкладками, мессенджерами, новостями.

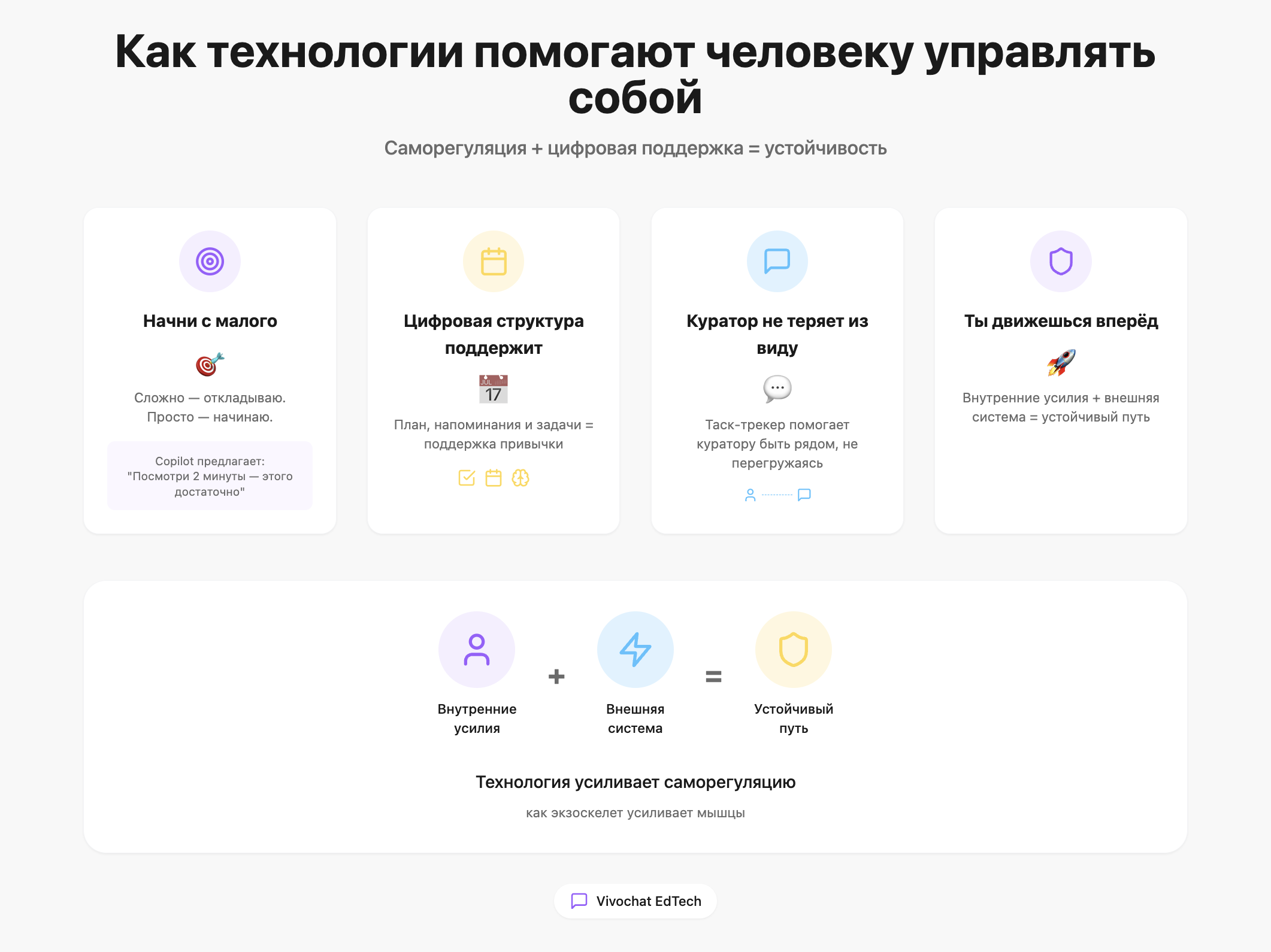

Именно здесь уместно говорить о двухчастной модели:

- Внутренние методы саморегуляции — личные когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии.

- Внешняя цифровая поддержка — интерфейсы, системы уведомлений, алгоритмы и люди, которые помогают эту саморегуляцию активировать и удерживать.

Цифровые инструменты, в частности Vivochat, становятся здесь не просто каналом коммуникации, а архитектурой поддержки устойчивости. Они фиксируют, анализируют и дополняют внутренние механизмы учащегося, превращая его саморегуляцию в управляемый процесс.

Когнитивный уровень: как мы работаем с мыслями

1. Переоценка и ментальные переформулировки

На этом уровне студент учится замечать и трансформировать деструктивные убеждения, которые мешают продолжать учебу.

Типичные когнитивные сбои:

«Я недостаточно умён, чтобы это понять»

«Другие справляются быстрее — значит, я отстаю»

«У меня нет времени, лучше вообще не начинать»

Такие установки неочевидны — они не проговариваются, но их следы видны в общении: тональность, лексика, структура фраз. И здесь цифровые инструменты могут сыграть решающую роль.

- Copilot фиксирует фразы, содержащие когнитивные искажения (через ключевые слова, контекст, частотность)

- Предлагает оператору переформулировки, которые работают как «когнитивные костыли»:

«На вашем этапе многим бывает трудно — это не значит, что вы не справитесь. Это просто точка роста»

«Значит, сейчас особенно важно начать с малого. Давайте посмотрим, что можно сделать за 10 минут»

Таким образом, куратор становится посредником между внутренним диалогом студента и более конструктивной когнитивной картиной, а ИИ делает эту работу адресной и быстрой.

2. Метапозиция и самонаблюдение

Мощный инструмент саморегуляции — умение «выйти» из ситуации и посмотреть на нее как бы со стороны. Это даёт ощущение контроля.

Например:

«Похоже, я избегаю задания, потому что боюсь ошибиться»

«Я сейчас уставший, лучше приостановиться и вернуться позже»

Но большинство учащихся не делают этого осознанно. И здесь возможно вмешательство среды.

Vivochat позволяет:

- выстраивать регулярные check-in'ы (вручную или автоматически):

«Как у вас дела сегодня? Что помогло продвинуться? Что мешает?» - копить паттерны поведения — и отображать их куратору:

«Ученик стабильно отходит на паузу после получения сложного задания»

«После критики работы активность падает на 3 дня»

Такого рода «поведенческий дневник» помогает не только оператору, но и самому студенту — если часть этих паттернов ему возвращается как отражение. Метапозиция становится функцией платформы.

Эмоциональный уровень: как мы справляемся с чувствами

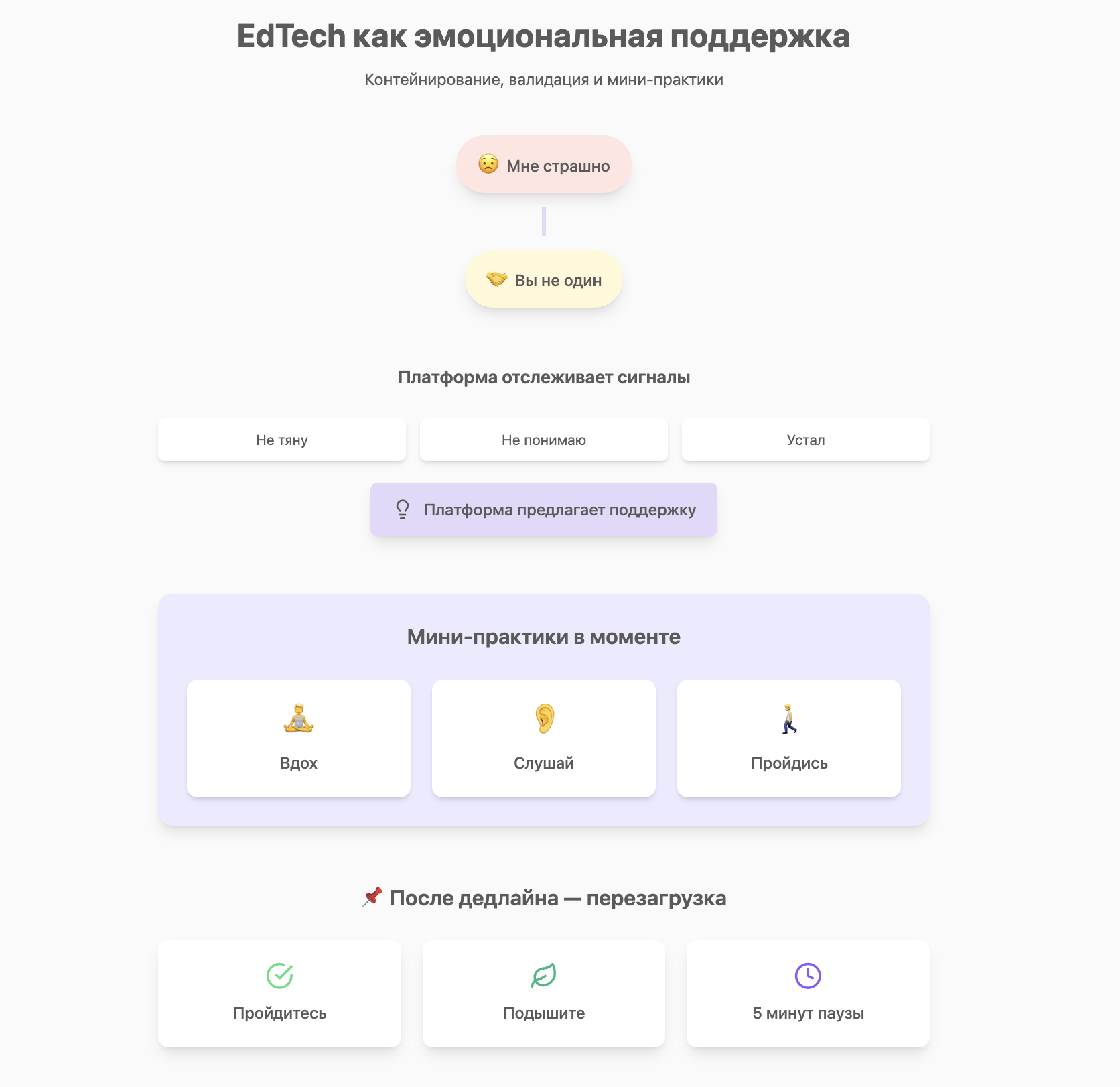

3. Контейнирование и эмоциональная валидация

В EdTech (особенно в интенсивных и переквалификационных курсах) студенту часто страшно. Он:

- сомневается в себе,

- сталкивается с усталостью и фрустрацией,

- боится отставания и оценки.

Саморегуляция здесь означает — не убежать от этих чувств, а признать, «подержать» и справиться с ними.

Оператор в чате играет роль «эмоционального контейнера». Через:

- эмпатию,

- нормализацию («сейчас многим тяжело»),

- валидацию («вы имеете право чувствовать усталость»).

Copilot в Vivochat способен предложить такие ответы, основываясь на эмоциональных сигналах в сообщении:

«Это нормально — не чувствовать мотивации каждый день. Главное — вы не бросаете, вы продолжаете»

«Давайте сделаем шаг за шагом, не нужно быть идеальным»

Кроме того, система отслеживает частоту «тревожных» фраз, выделяя студентов, у которых возможно накапливается эмоциональное напряжение.

4. Мини-практики «здесь и сейчас»

Платформа может предлагать микроинтервенции — без «духовности» и абстрактной «психологии».

Примеры:

«Закройте глаза на 10 секунд и просто послушайте звуки вокруг. Это поможет вернуться к фокусу»

«Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на 4 секунды. Повторите трижды»

Vivochat может включать такие практики как:

- текстовые подсказки от кураторов (по рекомендации Copilot'а),

- предустановленные шаблоны с вариативной лексикой,

- отдельные задачи в таск-трекере, например: «Предложить ученику практику релаксации после дедлайна».

Поведенческий уровень: как мы превращаем мотивацию в действия

5. Малые шаги и эффект «начал — значит пошёл»

Саморегуляция — это стратегия малых действий.

Если задача «пройти модуль» воспринимается как слишком сложная — включается прокрастинация. Но если задача — «открыть видео и посмотреть 2 минуты» — включается мозг исполнителя.

Copilot в Vivochat предлагает операторам «микро-миссии» для студентов:

«Давайте сегодня просто откроем и пролистаем страницу — этого достаточно»

«Хватит 10 минут на теорию, а потом — отдых»

Это снижает барьер входа и включает механизм успеха через движение.

6. Внешняя структура как поддержка

Саморегуляция не должна быть полностью внутренней.

Внешние «опоры» помогают формировать привычку:

- план на неделю,

- повторяющиеся напоминания,

- система задач.

Таск-трекер в Vivochat:

- позволяет операторам ставить follow-up задачи;

- структурирует работу с каждым студентом;

- уменьшает риск, что кто-то «выпадет» из поля зрения.

Вместе с Copilot'ом он превращается в гибкую систему сопровождения по принципу: «меньше ручной рутины — больше персонального внимания».

Итого

Саморегуляция в EdTech — это не просто внутренняя сила воли. Это результат взаимодействия:

- внутренних навыков (мышление, чувства, поведение),

- и внешней экосистемы поддержки — которую можно выстроить через цифровые инструменты.

Платформы, подобные Vivochat, создают условия, в которых:

- ИИ помогает куратору видеть больше и раньше;

- чат становится не только каналом связи, но и точкой эмоционального контакта;

- анализ поведения превращается в прогноз и интервенцию, а не в пост-фактум объяснение неудачи.

Именно такая комбинация — внутренних и внешних стратегий — превращает обучение в устойчивый, управляемый и осмысленный путь.

Применение в реальной жизни: как саморегуляция работает на практике, где она ломается и как EdTech помогает ей не сломаться

Теория и методы саморегуляции становятся по-настоящему значимыми, когда проходят проверку реальностью: дедлайнами, усталостью, стрессом, личными кризисами. Особенно остро эти вызовы проявляются в онлайн-обучении, где у человека нет физической среды, а сама платформа — это окно в множество параллельных смыслов, вкладок и отвлекающих факторов. Саморегуляция в этом случае — не просто психологическая роскошь, а базовая операционная система выживания и движения вперёд.

Цифровые платформы, в частности Vivochat, становятся здесь мостом между идеей и действием, между сбоями саморегуляции и возможностью восстановиться — быстро, мягко, без давления.

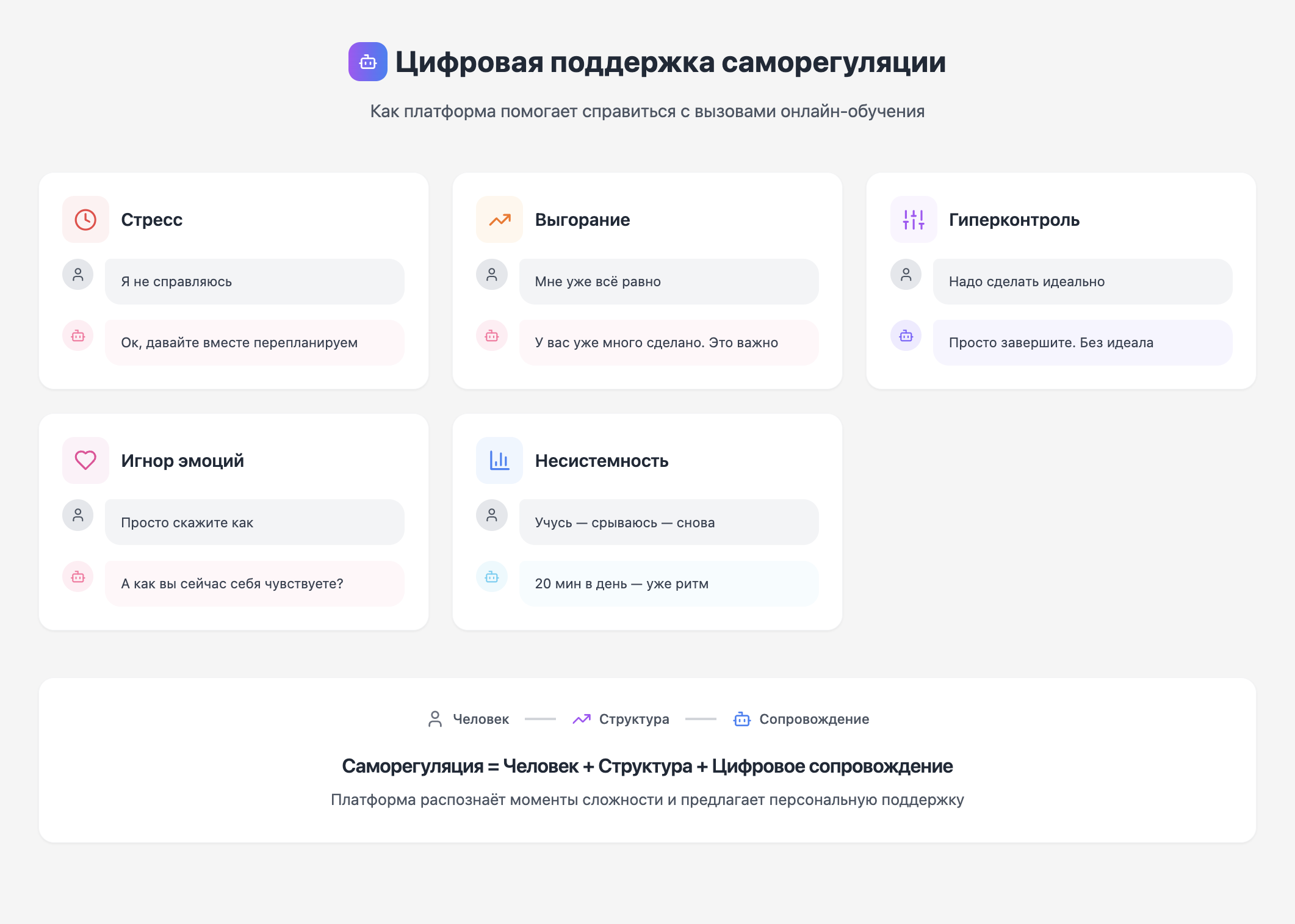

1. В стрессовых ситуациях: экзамен, дедлайн, конфликт, перегруз

Контекст

Цифровое обучение подчас более интенсивно, чем офлайн. Потому что:

- всё фиксируется и сравнивается,

- нет пространства «отдохнуть в перерыве»,

- человек один на один с задачами и тревогой.

Стресс в EdTech чаще всего связан с:

- дедлайнами и ощущением неуспеваемости,

- страхом перед оценкой (особенно в карьере-переходах),

- чувством вины за «пропущенные дни»,

- «неуслышанностью» — когда ученик пишет, но никто не отвечает.

Реальное применение саморегуляции

Хорошо отрегулированный студент:

- замечает напряжение (осознанность),

- корректирует план (гибкость),

- делает паузу (эмоциональный самоконтроль),

- запрашивает помощь (метапозиция).

Но большинство — нет. Они «заваливаются», бросают, исчезают, замирают. Здесь как раз и вступает внешняя система поддержки, где каждый микропроцесс может быть отслежен и «пойман» ещё до провала.

Как помогает Vivochat

- Паузы в активности >48 часов — фиксируются аналитикой. Студент автоматически попадает в приоритетную зону внимания.

- Фраза “не вывожу”, “я всё провалил”, “не понимаю ничего” — определяется Copilot как сигнал тревоги. Предлагается вариант ответа, сочетающий поддержку и переформулировку.

- Оператору ставится задача: «Через 24 часа — проверить эмоциональное состояние. Через 72 — восстановить ритм».

Платформа таким образом берёт на себя роль модератора кризисов, но не как психолог, а как структурированная, внимательная среда.

2. В долгосрочной перспективе: профилактика выгорания и повышение устойчивой продуктивности

Контекст

Саморегуляция — это не разовая реакция, а система долгосрочного существования. В обучении особенно важно поддерживать среднюю температуру по палате — не перегореть, не потерять интерес, не увязнуть в рутине.

Признаки выгорания:

- «ничего не радует, даже когда получается»,

- «всё раздражает — и задания, и общение»,

- «зачем я вообще всё это начал?».

Выгорание наступает не в момент стресса, а в момент утраты смысла + потери ощущаемого прогресса.

Саморегуляция как профилактика

Хорошо выстроенная система саморегуляции включает:

- микроуспехи (и их фиксацию),

- чередование напряжения и отдыха,

- переоценку смысла и целей раз в 2–3 недели.

Но сам человек редко инициирует такие практики сам. Здесь и включается Vivochat как система сопровождения:

- Периодическая проверка эмоционального фона по тону сообщений.

- Copilot предлагает “точки опоры” в диалоге:

«Посмотрите, сколько вы уже сделали. Это сильный путь. Осталось совсем немного»

«Вы сдали 4 задания подряд — это признак устойчивости. Гордимся вами»

- Автоматизированные напоминания через таск-трекер:

«Спросить: “Что помогло вам пройти модуль?”»,

«Уточнить: “Что вызывает сложность сейчас — сам материал или усталость?”».

Таким образом, устойчивость перестаёт быть случайной, она становится процессом, управляемым в паре “студент + платформа”.

3. Ошибки и ловушки: где саморегуляция ломается и как цифровая среда может усугубить или спасти

Ловушка 1: Гиперконтроль

Некоторые студенты стремятся к идеалу: всё пройти идеально, не отставать, делать “на 100%”.

Это ловушка перфекционизма, которая часто ведет к обесцениванию успехов и выгоранию.

Что делать:

- Куратор через Copilot получает сигнал по паттерну «чрезмерные ожидания от себя», и предлагает мягкое снижение планки:

«Давайте договоримся: сейчас — просто закончить тему. Без идеала. Просто завершить»

«Вы делаете много — важно не перегореть»

Ловушка 2: Игнорирование эмоций

Фразы типа:

- «Пофиг, просто надо сделать»

- «Не хочу говорить, просто скажите, как сделать»

- «Всё нормально» (при очевидном упадке)

Указывают на отсечение эмоционального слоя, что почти всегда ведёт к срыву в будущем. Саморегуляция невозможна без контакта с собой.

Как помогает цифровой канал:

- Чат позволяет безопасно выразить чувства, не встречаясь лицом к лицу.

- Copilot может предложить вопросы-ключи:

«Как вы сейчас себя чувствуете, если честно?»

«Есть ощущение, что вам тяжело. Хочется поддержать. Можем об этом поговорить?»

Ловушка 3: Несистемность

Типичный паттерн:

- 3 дня учусь по 6 часов → 4 дня ничего не делаю → чувство вины → снова рывок → срыв.

Это не лень, это отсутствие системы. Саморегуляция требует ритма, а не героизма.

Роль Vivochat:

- Построение микро-ритма:

- 20–30 минут в день,

- ежедневный ping от куратора (через шаблон),

- мини-задачи с ощущением завершенности.

Именно системная поддержка помогает студенту «встроить обучение в свою жизнь», а не «выложиться в ней».

Заключение: саморегуляция как совместная работа — человека и среды

Саморегуляция в EdTech — это не просто внутренняя добродетель. Это связка трёх компонентов:

- Личностный навык — когнитивные и эмоциональные стратегии.

- Поведенческая структура — привычки, ритуалы, ритм.

- Поддерживающая цифровая среда — чат, аналитика, человек, ИИ.

Vivochat реализует этот подход комплексно:

- превращает чат в точку диагностики и контакта,

- делает Copilot помощником в корректной и тонкой поддержке саморегуляции,

- с помощью аналитики и трекера выстраивает видимость динамики и слабых сигналов,

- создаёт ощущение сопровождения, без давления, но с вниманием.

Именно через такие инструменты саморегуляция в онлайн-обучении перестаёт быть случайной — и становится навыком, формирующим не только завершённые курсы, но и устойчивые профессиональные траектории.